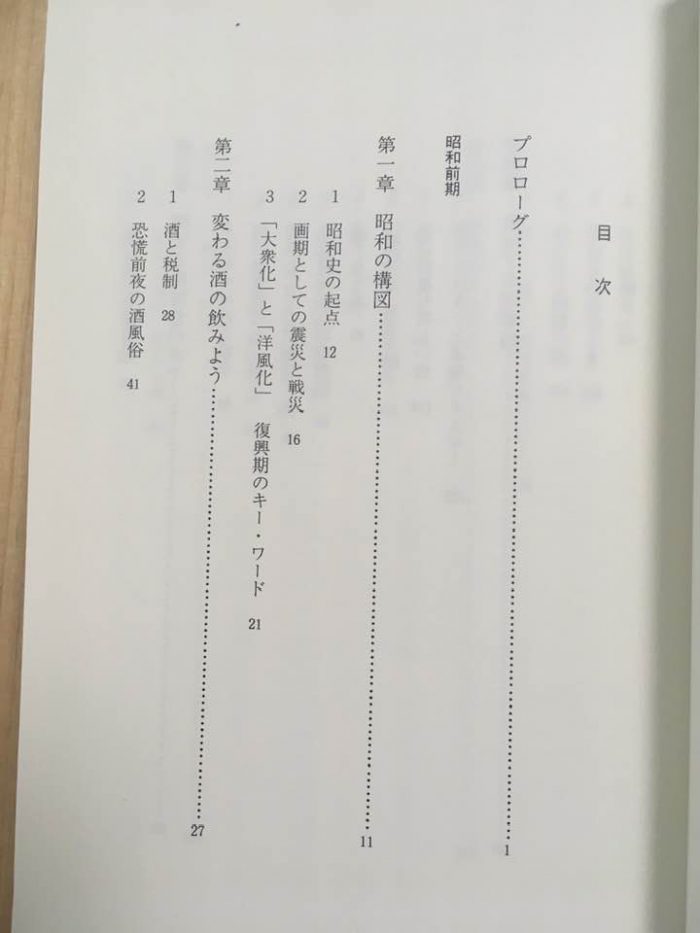

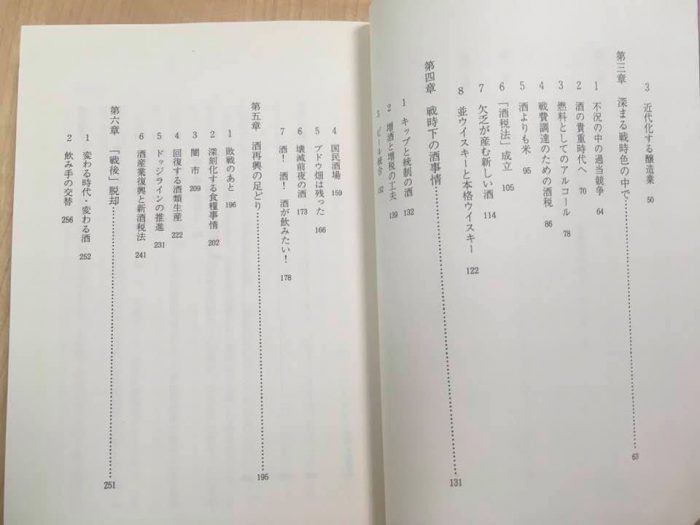

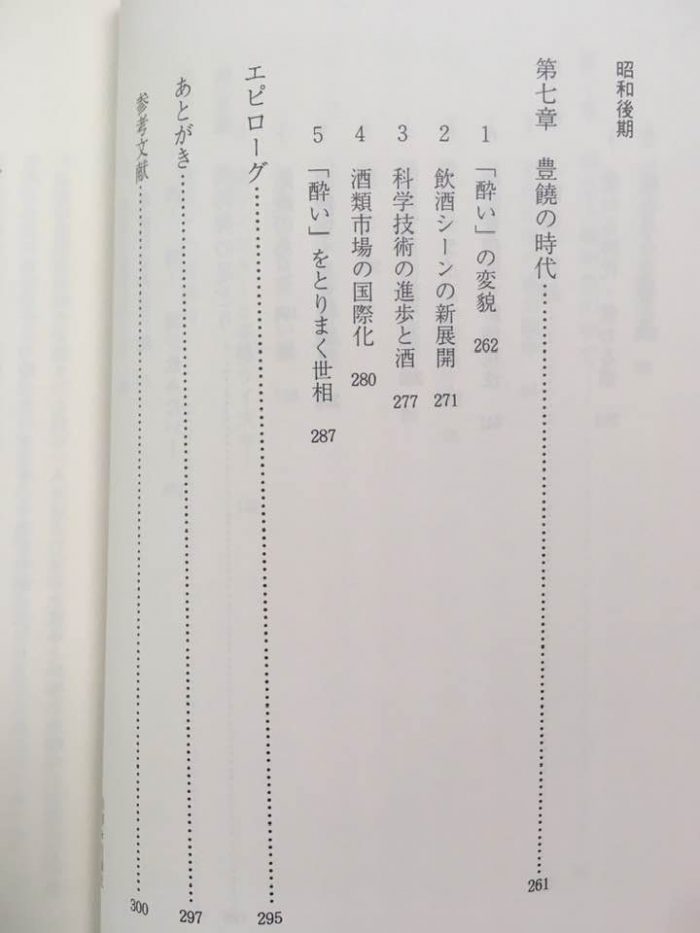

『「酔い」のうつろい 酒屋と酒飲みの世相史』麻井宇介

1988年に世に出された一冊。「麻井宇介」といえば「ウスケボーイズ」といえば「教科書を捨てなさい」みたいなことになっていますが、僕は、人間の歴史を俯瞰する視点にこそ、麻井さんの稀有な凄さがあると感じています。なぜ酒を飲むのか、飲みたいのか、どう飲まれてきたのか、酒を前にした人間は…。

「ありあまる情報に彩られた過去は、少し遠くなってからでないと歴史は見えてこない。記憶の濃密さが歴史を見る眼を曇らせるからではない。有為転変の中にも、緩慢にしか進まない歴史があるからである。」

「時代の曲がり角であった1960年代の始まる頃、戦中・戦後を象徴する酒、焼酎と合成清酒がピークに達した。この頃をもって、「酔い」に対する人々の灼けるような渇きはいやされたとみてよい。酒類全体の消費が伸び続ける中で、これ以後、飲み手の欲望は「酔い」そのものを求めることから、「何を飲みたいか」に関心が移っていく。」

「地酒復権は平明さの対極にある「知る」ことの楽しさから興っている。このことは、「知的生活」への人々の心が動き始めていた当時の風潮とも合致していた。「分衆」「個衆」といった言葉が生まれ、大衆消費社会の終焉が論じられる時代となって、酒もまた情報の濃さが商品の強さとなりだしたのである。」

「地酒とは、その土地にして初めて生まれる固有性をもつものである。必然的に地酒は多種多様を誇る。ここに、生理的な「酔い」を離れて、なお陶酔に誘うものがあるからこそ大衆化のなかで埋没をまぬがれてきたのであった。その典型は、銘醸地のワインである。」

「ワイン消費がなかなか一般化しなかった理由を考えれば、すでに定説化している「日本人の食生活とあわなかった」ことよりも、「日本人の飲みようとあわなかった」ことを第一にあげるべきであろう。かつて、われわれは酒を「酔う」ために飲み、ワインは「酔う」ことを目的としない飲み方、すなわち食中酒として、ラテン系民族の生活の必需品となっていたからである。」

「これから先、日本人はいかなる「酒の飲みよう」を好み、いかなる「酔いのありよう」を求めるのであろう。輸入酒であれ国産酒であれ区別はない。それに応える酒しか生き残れない時代へ、どうやらさしかかったようである。」

ライフスタイルや習慣、価値観や飲み方に影響が及ぶいまも、もしかしたら転換期かもしれません。これまでと、これからの、酒と人間の付き合い方とは…。

USED本がまだ入手できるようですので是非。

Copyright © 2025 なんでもテイスティング人生。 All Rights Reserved.

]]>圧倒的に消費者視点で、それはいまも全くブレていない。創刊号の冒頭、編集長である徳丸さんによる所信表明ともいえる部分に記されている。

「リアルワインガイドは、産地や品種、ワインの造り方といった不変の情報や初歩的な内容は扱っていない。また、とあるミクロクリマのことや、とある造り手の栄光盛衰を詳細に綴った、ディープなものでもない。それらは既存の数多ある秀逸な出版物を参照いただければと考える。この本にあるものは送り手の視点とは異なる。受け手側の、つまり私達消費者の視点によるワイン情報である。」

「問題の本質は「本に載っていれば売りやすい、売れる」とも正直に答えてくれたその主人の言葉どおりの業界内の図式だ。ある働きかけが存在して情報の中立性を保つべきジャーナリズムとはほど遠い世界が蔓延している。それとは無関係にたくさんの優良な酒販店がある。ワインを大切にしている、本誌がしつこく言う「酒販店も消費者」という店、つまり消費者目線をもったワインが好きな店だ。インポーターもしかり。本誌は既存誌と異なりインポーターとは距離を置いている。実税価格や店名を記載することなど、一部のインポーターからして憤慨ものだ。本誌に広告出稿いただこうが別に提灯記事など一切書かない旨の連絡もしている。そういう中、真面目で、消費者目線を持ち、ワインが好きでしょうがないといったインポーターもキチンとある。」

「すべからくそれは海外評論家がよしとするワインを全て手放しで信じるべきではないということだ。たとえばインパクトの強い、濃い酒質のワインが高得点を得、微妙なニュアンスや繊細さ、愛らしさが身上の産地のものは評価が低いという矛盾。そもそもこれは銘柄牛ステーキと平目の刺身のどちらがおいしいのか、というようなナンセンスな比較であり、優劣はない。あるのは品質の良いものが、それぞれにおいておいしいということであり、あとは単に「好み」の問題である。私達は絶対性の優劣をつけることができない異なるグルーピングのワインに対して、それぞれの良さを対等に見つけることができる可能性を持っている。」

Copyright © 2025 なんでもテイスティング人生。 All Rights Reserved.

]]>「無色透明。弱い粘着性。精妙で軽やかで複雑な香り。単にミントとは表現できない各種のハーブや、コリアンダー、シナモン、クローブといったスパイスに魅了される。きわめてきめの細かい質感、堅固で整然とした構成力。甘さをひきずらず、優雅に続く余韻。見事。95点。」

これはワインのコメントではなく…マウスウォッシュのテイスティング記事でした(笑)遊び心たっぷりですね◎

Copyright © 2025 なんでもテイスティング人生。 All Rights Reserved.

]]>この時代になると、消費のスタイルに呼応する記事が多い感じで、時代の匂いを感じますね。冒頭はマイケル・ブロードベントさん。よくお名前を拝見する方々の記事も、たくさんありますね。

Copyright © 2025 なんでもテイスティング人生。 All Rights Reserved.

]]>いきなり2ページ目から、あの坂口謹一郎さんのエッセイで始まるという…比較的、生産者あるいはワインに携わる現場の皆さんからのお話が多い印象を受けます。ヴィノテークがというか、有坂さんがというか、凄いのは、「情報整理」などという次元ではなく、ひとつひとつの記事が、しっかりとした狙いや作用などが練られた「企画性」の上に成り立っていること。そしてなにより、情報の古い新しいではなく、「視点」が埋め込まれていること。現在に置き換えても成立する企画も、たくさんあるのではないでしょうか。特に有坂さんが連載されていた編集前記は、いま読んでもゴリゴリに読みごたえがあります。

Copyright © 2025 なんでもテイスティング人生。 All Rights Reserved.

]]>先月来、時間を見つけて数百冊を電子化、数箱分を電子化しています。本棚に静置・静観するより、このほうが資料としてアクティブです。(空いたスペースをワインに占拠されないようにすることが目下の防衛ラインです。)発掘したものからいくつか…。

ヴィノテーク1980年4月号(創刊号)から。『フランス食品振興会主催 第一回ソムリエ最高技術賞コンクール』の特集。

口頭試問での質問は、

1)シャンパンの作り方を、第一次発酵が終わったところから述べなさい。

2)ブルゴーニュの産地を北から南へ、順序を間違えないようにいいなさい。

3)赤ワイン三種(ボルドー、ブルゴーニュ、ロワール)の特徴を簡単にいいなさい。

4)プイイ・フュメはロワール河の左岸ですか、右岸ですか、その特徴は?

5)1855年の格付2級になったサン・ジュリアンのシャトウをあげなさい。

6)アルザス・ワインについて、知っていることを述べなさい。

7)コニャックを使ったカクテルをあげなさい。

8)アニスを原料にしたアペリティフを知っているだけいいなさい。

9)シャンパンを第二次発酵させるために使うリキュールを何と呼びますか?

10)コート ・ド・ローヌの辛口白ワインを知っいてるだけあげなさい。

11)食後にふさわしい飲物は何でしょう。

12)修道院で作られているリキュールは?

この他、ラルースの本を見て「これは何ですか」というのに答えること、また代表的な料理10種に合わせて、10枚のワイン・カードが渡され、それらの組合せを作ることなどの知識が試された。

その後、サービスの実技、ブラインドテイスティングだったようです。優勝は剣持春夫さん、2位は熱田隆さん、3位は小飼三雄さん。

Copyright © 2025 なんでもテイスティング人生。 All Rights Reserved.

]]>3日目

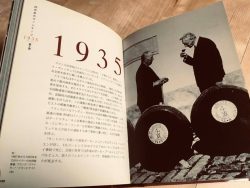

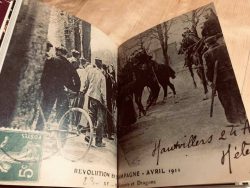

『世紀のワイン』ミッシェル・ドヴァス

Hugh Johnsonや、Steven Spurrierとの本も遺しているワイン鑑定家による 一冊。

1900年のシャトーマルゴーに始まる、20世紀の偉大なヴィンテージと偉大なワインを、当時の社会情勢や出来事と、見入ってしまうような美しい写真を添えて紹介されている。ロマネコンティの評価報告書、1921年の(もう100年前ですね)シャトーディケム醸造長、1947年のシュヴァルブランの収穫風景…。まさに、読むワイン博物館。

「偉大なヴィンテージの偉大なワインとは「孤高の」ワインでもある。あくまでも無敵で独立独歩、競い合う一群を常に超越した存在。風景を照らす灯台のように、平穏の時も荒れ模様の時も、平地と起伏の別なく、群衆がひしめいていようと閑散としていようと、我関せずとばかりに泰然とあり続ける。」

そんなワインをたくさん味わっただなんて、うらやましいの一言です(笑)

Copyright © 2025 なんでもテイスティング人生。 All Rights Reserved.

]]>「7日間ブックカバーチャレンジ」

2日目

『酒類担当記者五十年』望月由隆

酒類市場を戦後一貫して取材し続けたジャーナリストによる、ニュースを掘り下げて執筆された逸話コラム集。出版は2005年。

「事実は小説より奇なり」という言葉もありますが、当時はニュースであったものが熟成を経て、歴史となり、物語となり、とても味わい深い一冊となっています。

内容はワインをはじめ、清酒、ビール、焼酎、洋酒と幅広く、お酒好き愛好家の好奇心を刺激して連れ出す、ポータルサイトのような本。

切り取られた情報ばかりが忙しく目に飛び込んでくる時代ですが、それだけに、出来事を並べて「脈」を読むという視点も重要だと感じます。

Copyright © 2025 なんでもテイスティング人生。 All Rights Reserved.

]]>畏れ多くも、メルシャンの安蔵光弘さんから頂戴しまして、今日から始めようと思います。

1日目

『アウトローのワイン論』勝山晋作 writting土田美登世

昨年、お亡くなりになった勝山晋作さん。一度お話をお聞きしてみたかったおひとりです。それはもう叶いませんが、土田美登世さんによってインタビューから構成された『アウトローのワイン論』で読み触れることはできます。勝山さんが目の前で語っているように、ありのままに語尾やニュアンスが残されながら、削り過ぎず盛り過ぎず、すいすいと読めて、じわじわ行間にあるものも感じられて腑に落ちる。まさに極上のナチュラルワインのような本。66ページまで一章が始まらない自由さも、この本らしい構成ですね。

自然派ブーム?の文脈とともに紙面などでお見かけすることが多かった印象を受けますが、対グランヴァン、対量産ワインというようなスタンスで自然派ワインを推すということでは無く、普段飲むならナチュラルに作られたワイン。過剰すぎたり操作しすぎないワインが、なんだかんだで結局、心地良いよね。という考えで、あらゆるワインを対象として受け入れながらひとつの視点・指針を示し、それがたくさんの人に共感されて影響を与えた。ある意味、ワインをワインから解放した、自由にした人だったのではないでしょうか。

「そもそもヴァン・ナチュールを日本語に訳した「自然派ワイン」ってなんだろう。「派」が気になる。派閥でわけるようなもんじゃない。」

「ヴァンナチュール=濁りワインと思っている人もいる。これはフィルターをかけているかどうかの話であって、先の記号(「酸化防止剤を入れていません。無農薬です。有機です。」)と同じで「濁っている、だからヴァン・ナチュールです」とはならない。ヴァン・ナチュールは飲んでみないとわからないんだよ。」

「これまでのワインのヒエラルキーを壊してしまうものかもしれない。でもだからといって、これまで体系化されてきたものを否定するわけではないし、ヴァン・ナチュールが否定されるものでもない。要はヴァン・ナチュールだからいいとか悪いとかではなく、ラベルに引っ張られるのではなく、『とりあえず飲んでから話そうか』でいいんじゃないか。」

印象的な言葉がちりばめられていて、素敵な人だったんだろうなと伝わってきます。

「日本は暑い。そんな暑い日、ベランダで涼みながらボーっとしたいときにボルドーのシャトー…いや、俺なら飲みたくないな。やっぱりビールか、スパークリング、ペティアン、キリッと冷やしたレモンサワーかもしれない。」

素晴らしいことにkindle版も出版されていますので是非。

https://amzn.to/35ph7mc

Copyright © 2025 なんでもテイスティング人生。 All Rights Reserved.

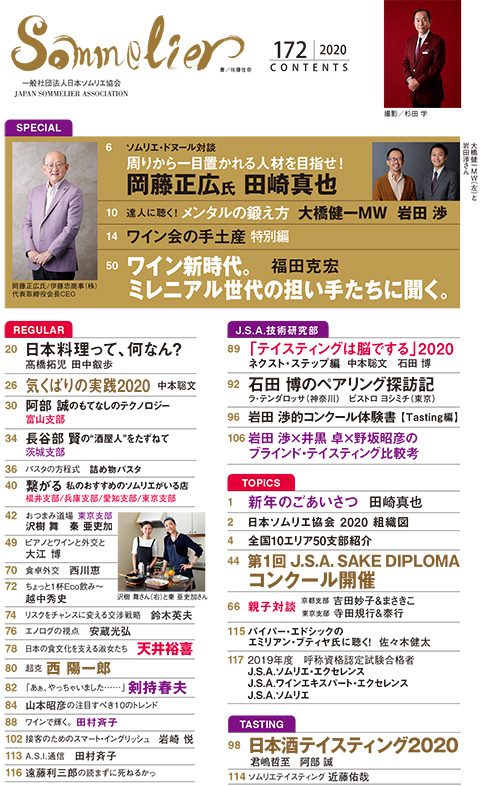

]]>結果として2020年新年号に執筆させていただくことになったのですが、協会としても次の50年へ向かう新しい1年であり、オリンピックもあり?未来のワインを見据える視点から、これからのワインを切り拓きリードしていく、また市場の中心ともなっていくミレニアル世代の感性と価値観を探るべく、前回の世界大会の舞台に登ったソムリエの皆さん、世界を代表するワイナリーの皆さんにアンケートをお願いしてコメントを寄せていただきました。

個人的には世界のトップランナーたちが、どのような点に、どのくらいのレベルで、どのような意識を持っているのかを知りたいということもありましたし、それをワインを愛する会員の皆さんにお伝えして共有しておきたいということもありました。

前回の世界最優秀ソムリエコンクール優勝のMarcAlmertさん、前々回優勝のArvidRosengrenさんからのコメントからは、さすがに視野の広さと鋭さがあるなと感心させられました。日本からは岩田渉さん井黒卓さん、中央葡萄酒の三澤彩奈さんにもお答えをいただくことができました。またエノテカさんの御協力により、GAJAのAngeloGajaさんの長女であるGaiaGajaさんにも来日のタイミングでインタビューさせていただきましたが、さすが世界の市場と産地を見て回っているだけにワインの未来像に対する示唆にあふれ、また生産者としてのリアリティあふれる一言一言も興味深いものがありました。また個別にご紹介はできなかったのですが、国内の皆様からのコメントも多彩で、多様で、「今」を踏まえたうえでの「熱いもの」があり、できる限り紙上に取り込んだつもりです。

全体としては、環境変化、健康意識、ナチュラルなワイン、ストーリー性、クオリティの焦点、これからのソムリエに求められるもの等々について様々なコメントが多様に多彩に寄せられました。しかしそのなかにも、忖度ないリアルな同時代性が一貫して感じられました。消費者や生産者の環境と価値観の変化のなかで、巨匠やリーダーが重ねてきたものに、彼らの活躍がなにを重ねていくのか。これからワインシーンを僕も楽しみたいと思います(心はミレニアル世代のオッサン世代ですが…)。

貴重な機会をいただいた佐藤編集長には感謝の言葉もありません。また、編集にお力添えくださった岩田 渉さん、井黒 卓さん、井出智也さん、田村斉子さん、禰津道代さん、そして御多忙ななかを回答くださった池田健太郎さん、石原大輝さん、泉 洋介さん、井出智也さん、近藤佑哉さん、佐々木 健太さん、佐藤恵美さん、瀬戸裕樹さん、瀧田昌孝さん、田中叡歩さん、野村大智さん、長谷川大地さん、秦亜吏加さん、古谷新伍さん、森本美雪さん、安永奈都さん、矢根大輔さん、吉直達法さん、和田成史さんにはこの場をお借りして感謝申し上げます。

(たくさんの刺激をいただいた、とても楽しい任務でした◎)

Copyright © 2025 なんでもテイスティング人生。 All Rights Reserved.

]]>